Il mio lavoro di analisi è concluso.

Per cercare di rispondere alle domande del piccolo elenco che avevo stilato, dovevo mettere a confronto la traduzione di Vittoria Alliata, la traduzione di Ottavio Fatica e la versione originale de “La Compagnia dell’Anello”. Poiché era impossibile fare questa operazione con tutto il libro, a meno che io non fossi disposta a impiegarci anni, mi sono limitata a selezionare alcuni capitoli – pochi ma significativi, secondo me. Ho riempito quaderni e quadernini di appunti vari; la prima e la seconda parte di questo articolo, che per l’appunto provano a offrire delle risposte, sono il risultato di un’opera di sintesi, selezione e rielaborazione di quegli appunti.

Terminata la suddetta fase, oggi sono qui per occuparmi di quella che mi azzardo a definire la pietra dello scandalo: le scelte di Fatica per la traduzione dei nomi di luoghi e personaggi. Dato che Tolkien in persona aveva messo per iscritto una serie di direttive e suggerimenti, Fatica – come Alliata prima di lui – doveva tenerne conto. La “Nomenclature of The Lord of the Rings” si può reperire abbastanza facilmente, quindi a chi non traduce per professione basta un po’ di studio e buona volontà per capire quali indicazioni avesse dato il Professore, in merito alla traduzione del suo capolavoro… ma, prima di addentrarci in questo argomento, lasciate che mi concentri su un’altra questione degna di nota. Vi anticipo che è prevista una quarta parte con le conclusioni, però nel frattempo mettetevi comode/i e leggete questa terza parte 🙂

- Il problema dell’oggettività

Come ho già avuto occasione di dire più volte, l’oggettività totale è impossibile da raggiungere in casi come questo. Un’esperienza di lettura è sempre soggettiva – e non potrebbe essere altrimenti. Il problema, però, è che il giudizio sulla versione di Fatica è spesso influenzato da altri fattori: il legame affettivo con la vecchia traduzione e il “conflitto” tra la STI e l’AIST.

Parlando della vecchia traduzione, sarei sciocca se negassi di averne uno: è grazie all’operato di Vittoria Alliata che ho potuto leggere per la prima volta “Il Signore degli Anelli” in italiano. Sono abituata ai nomi di luoghi e personaggi scelti da lei e da Quirino Principe, mi suonano bene, eccetera. Tuttavia, forse perché ho iniziato a familiarizzare con molti nomi inglesi da ben prima di acquistare la versione originale del libro, frequentando alcuni siti Internet non italiani, il legame affettivo è relativo. In soldoni, né “Samplicio” né “Farfaraccio” mi hanno inorridita; sulle prime sono rimasta un po’ spiazzata, mi pare ovvio, poi però la sensazione è passata. Qualcosa che mi ha fatta inorridire, a onor del vero c’è… ma ci arriverò con calma. Per il momento, sappiate che la mia reazione non ha nulla a che vedere con l’essere affezionata a un nome.

Riguardo al contrasto fra le associazioni, invece, sono estranea alla cosa, quindi non prendo le parti di nessuno. Per me “Il Signore degli Anelli” è innanzitutto una grande passione personale, da condividere con le persone a cui tengo e di cui scrivere sul mio blog; poi, certo, sono contenta che esistano realtà associative che hanno l’obiettivo di studiare le opere del Professore in maniera approfondita, perché è una cosa molto bella e utile… ma finisce lì. Qualsiasi mio giudizio sulla STI o sull’AIST dipende perciò dal modo in cui io, semplice lettrice e appassionata di Tolkien, valuto l’atteggiamento dei rispettivi membri, non dal fatto che io sia schierata dall’una o dall’altra parte.

Un discorso molto simile vale per la questione politica. Lo ribadisco a scanso di equivoci, a me non interessa minimamente ricondurre “Il Signore degli Anelli” a un’ideologia, sia essa di destra o di sinistra. Non conosco i dettagli di ciò che è accaduto in passato, negli anni Settanta, perché sono troppo giovane per saperlo – e non è facile ricostruire la storia di Tolkien in Italia, soprattutto perché le fonti non sono sempre omogenee. Tuttavia, per quella che è la mia esperienza nel fandom, non mi sembra che associare Tolkien e la politica sia diffuso tra semplici appassionati/e: l’unica cosa che ho visto in queste persone è un sincero amore per la Terra di Mezzo. A volte portato un po’ all’estremo, sì, ma di sicuro mai usato per giustificare o incoraggiare una politicizzazione dell’opera tolkieniana. Oserei dire perciò che le letture ideologiche dell’Autore riguardano intellettuali e associazioni… non il fandom. Molte persone che “conosco” – virtualmente parlando – si sono interessate a Tolkien grazie alla trilogia di Peter Jackson… la quale, converrete con me, non associa “Il Signore degli Anelli” ad alcuno schieramento politico. Nessuna di queste persone ha interesse a portare avanti diatribe basate sulla domanda: “È un’opera di destra o di sinistra?”

Detto questo, torniamo al problema dell’oggettività: se le esperienze di lettura sono soggettive, un lavoro di analisi si basa sui dati oggettivi. Per quanto la mia analisi della nuova traduzione possa avere delle imprecisioni, delle mancanze e dei limiti (non mi illudo certo di aver fatto un lavoro completo, perfetto e intoccabile!), tenta di basarsi sui dati, non sulle sensazioni avute durante la lettura. Le sensazioni sono solo la molla che mi ha spinta a dedicarmi a questo lavoro: essendo state perlopiù sgradevoli o spiazzanti, hanno fatto sì che mi domandassi perché ciò era accaduto e, in un secondo momento, mi hanno portata a voler confrontare la traduzione di Fatica con la versione originale, che ho prontamente deciso di acquistare.

Tutto questo discorso sull’oggettività mi serve per ricollegarmi ad alcune dichiarazioni fatte dallo stesso Fatica, in merito alla sua traduzione. Lo scorso dicembre, infatti, durante una conferenza all’Università di Parma, il traduttore è intervenuto personalmente per spiegare alcune sue scelte, specie riguardanti la nomenclatura. Sulla sua pagina Facebook, l’AIST ha condiviso l’articolo di un blog chiamato “Cercatori di Atlantide”, che al momento sembra essere l’unico resoconto abbastanza approfondito dell’evento (se conoscete altre fonti, potete correggermi nei vostri commenti). Ora, io non so quali sono i rapporti tra l’associazione e chi gestisce “Cercatori di Atlantide”, sempre che ce ne siano… ma non ho potuto fare a meno di notare una tendenza a difendere Fatica più di quanto fosse necessario. Forse nell’articolo sull’incontro a Parma non si nota molto, ma se vi fate un giretto sul blog troverete molto facilmente discorsi che tirano in ballo i “giudizi pre-lettura”, gli “indignati della domenica”, i “nerd conservatori” e gli “hooligan dell’effetto nostalgia”. Sia chiaro, tutte queste cose non sono campate in aria, perché ci sono fan che hanno assunto atteggiamenti aggressivi ed estremisti, attaccando Fatica più volte sui social; lo so, anche se per mia fortuna non ci ho mai avuto a che fare direttamente. Il problema non è riconoscere che esistano tali elementi, ma comportarsi come se Fatica fosse stato una vittima della situazione. Invece, ecco che sul blog spuntano fuori queste osservazioni:

[…] ci ritroviamo in un tempo in cui bisogna parlare, in qualche modo, anche dell’atteggiamento di un traduttore, oltre che del suo lavoro. Il che è assolutamente assurdo e ridicolo, visto che la qualità di una traduzione si presume slegata dalla simpatia del traduttore. Ciononostante uno dei commenti principali relativi a Fatica e al suo lavoro consiste proprio in una serie di giudizi sulla sua supposta arroganza.

[…] Fatica pare essere una persona ben disposta al dialogo e al confronto.

Peccato che ci dobbiamo ricordare che il confronto non consiste in una serie di insulti. O in una serie di giudizi sulla supposta arroganza di Fatica. Giudizi che, da soli, mostrano abbastanza bene l’arroganza di chi si permette di, passatemi l’espressione, sparare sentenze su un tizio che non si conosce.

Parlare dell’atteggiamento di Fatica sarebbe “assurdo e ridicolo”? E perché mai? La qualità di una traduzione non è legata alla simpatia del traduttore, su questo sono d’accordo; ma non vedo perché non si possa esprimere un giudizio sul modo in cui il traduttore in questione si è posto pubblicamente. Piaccia o no, l’atteggiamento di Fatica al Salone del Libro di Torino e l’intervista rilasciata a Loredana Lipperini sono stati il suo biglietto da visita: mi sembra normalissimo che se ne sia parlato. Giudicare fa parte dell’essere umano e, per quanto spesso si traduca in “sparare sentenze”, non si può neppure pretendere che ciascuno smetta di fare commenti o valutazioni sugli atteggiamenti altrui… anche perché giudicare l’atteggiamento non equivale a giudicare la persona. Io non conosco Ottavio Fatica, non so quali siano i suoi princìpi o come si comporti nella vita di tutti i giorni, né m’interessa saperlo; so come si è posto pubblicamente in merito alla faccenda della traduzione, quindi parlo di quello. E sì, per me il suo modo di porsi è stato arrogante. Sto giudicando il suo atteggiamento in un’occasione specifica, non la sua persona. Se poi tanto basta perché sia tacciata io stessa di arroganza, pazienza. Me ne farò una ragione.

A me dispiace che Fatica sia stato bersaglio di attacchi, spesso ingiustificati. È sbagliato che alcuni/e fan l’abbiano insultato come persona e sminuito come professionista. Detto ciò, e chiarito come la penso riguardo ai giudizi sull’atteggiamento… non mi sembra che il traduttore sia stato sempre irreprensibile. Non giustifico assolutamente l’odio in Rete, però – e concedetemi di essere un po’ brutale, perché ogni tanto ne sento il bisogno anch’io – il teatrino sulla nuova traduzione l’hanno cominciato Fatica e l’AIST. È stato Fatica, supportato dall’AIST, a far credere ai lettori e alle lettrici di Tolkien che la vecchia traduzione era approssimativa, piena zeppa di imprecisioni e di errori. È stato Fatica, supportato dall’AIST, a far credere ai lettori e alle lettrici di Tolkien che la nuova traduzione avrebbe rimediato alle lacune della vecchia e avrebbe reso finalmente giustizia all’opera originale. Io non posso dimenticare queste cose. Rispondere a suon di insulti non è giusto, mentre ricorrere alle querele e agli avvocati come ha fatto Alliata non era la soluzione e ha peggiorato la situazione; ma non mi sembra che prima fosse esattamente tutto impeccabile e in ordine. Non dico che Fatica dovesse incensare Alliata, o fosse obbligato ad astenersi dal criticare; però ci voleva un po’ di rispetto in più per una traduzione che, piaccia o meno, ha assunto un valore storico, e per l’operato di una collega che ha lavorato con molte meno risorse a disposizione in confronto a lui (Tolkien era ancora vivo quando Alliata ha tradotto, ma questo è stato il suo unico vantaggio, perché non c’era Internet, né esistevano associazioni di studiosi/e che avessero meditato a lungo l’opera tolkieniana… Non era stato pubblicato neppure “Il Silmarillion”!). Casomai c’era da discutere di più sugli interventi che, nel corso del tempo, hanno apportato modifiche – alcune positive e altre negative, immagino – alla primissima versione della traduttrice siciliana.

A Parma, Fatica ha detto che non era sua intenzione attaccare Alliata. Io posso benissimo credergli, perché a volte non ci rendiamo conto di quanto le nostre parole possano ferire, anche quando le pronunciamo senza cattive intenzioni. Fatica ha detto che “cinquecento errori a pagina per millecinquecento pagine” era solo un’iperbole; e pure a questo posso credere, nonostante mi venga spontaneo chiedermi se “non c’è paragrafo mondo di lacune e sbagli” fosse a sua volta un’iperbole.

Eppure Fatica ha detto anche di non essere stato polemico. A questo, mi spiace per lui, non posso credere. Non avendo letto con i miei occhi, nella sua intervista, che “Il Signore degli Anelli” è stato preso sul serio dopo essere stato tradotto la prima volta, quando l’ha preso in mano il curatore – e l’ho letto. Non avendo sentito con le mie orecchie le parole di un certo traduttore che, al Salone del Libro di Torino, si è messo a cavillare sul numero di righi di un paragrafo e ha fatto passare scelte di traduzione più libere – opinabili, certo, ma questo è un altro discorso – per mere aggiunte al testo. E l’ho sentito. Proprio perché Alliata ha una tendenza a fare delle aggiunte e talvolta a parafrasare un po’, le critiche di Fatica passano fin troppo facilmente come giuste in tutto e per tutto; ci vuole un occhio attento al testo originale per capire quali siano le aggiunte vere e proprie e quali no. E l’AIST, in tutto questo, che ha fatto? Non una sola osservazione critica sulla condotta del traduttore, sebbene al Salone del Libro ci fosse il presidente dell’associazione. No, limitiamoci ad ascoltare Fatica che sta lì a sciorinare esempi dei raddoppi di Alliata. Tra l’altro, ora mi viene in mente una cosa: Fatica, oltre che traduttore, è anche poeta; non gli è proprio venuto in mente che Alliata aveva fatto ricorso a delle figure retoriche? Non dico che fosse obbligato a saperlo, ma stiamo pur sempre parlando di una scelta stilistica che si rifà a Dante e Petrarca, due grandi esponenti della poesia italiana… Un po’ strano che gli sia sfuggito.

Vabbè, torniamo a noi. Non c’è stato alcun tentativo, da parte dell’AIST, di riequilibrare il discorso, per impedire che venisse fuori una divisione troppo netta fra vecchia e nuova traduzione – l’una da considerarsi inadeguata e colma di errori, l’altra fedele, accurata, rispettosa dell’Autore e realizzata da un professionista. Da un’associazione che ha l’obiettivo di studiare le opere di Tolkien e diffonderne la conoscenza, che vuole essere vicina sia agli ambienti accademici che ai lettori e alle lettrici, mi aspetterei un atteggiamento diverso, volto casomai ad abbracciare la complessità, non a ridurre il dibattito in maniera tale che la conclusione a cui si arriva è: abbiamo letto una brutta traduzione per cinquant’anni, ora arrivano l’AIST e Fatica e finalmente ci danno una versione italiana come si deve!

Quindi no, Fatica non è propriamente la vittima della situazione, tanto meno lo è l’AIST. Cerchiamo di non farli passare, al di là dell’atteggiamento scorretto di alcuni/e fan nei loro confronti, come quelli che si sono comportati nel migliore del modi.

Si poteva agire diversamente – si doveva agire diversamente, a mio parere. Perché promettere cose che non si ha la certezza di poter mantenere? Il rapporto del pubblico con la ritraduzione di un’opera amata è sempre delicato, non bisognerebbe mai darlo per scontato o banalizzarlo… Dopo mezzo secolo in cui “Il Signore degli Anelli” ha avuto sempre la stessa traduzione – per quanto rimaneggiata qua e là – e che questa stessa traduzione è stata presa come riferimento per la trilogia cinematografica, era ovvio che un cambiamento avrebbe toccato corde sensibilissime. Con questo voglio dire che non bisognava ritradurre? Assolutamente no, io non sono mai stata contraria all’idea. Intendo che l’operazione doveva essere gestita con più tatto e con meno spocchia. Un professionista come Fatica non aveva certo bisogno di aggrapparsi ai pretesti e squalificare il lavoro altrui, per evidenziare i meriti del proprio.

- E finalmente… la nomenclatura!

Non commenterò la nuova traduzione di tutti i nomi, ma soltanto le scelte che ritengo più problematiche. Per esempio, non discuterò la scelta di tradurre “Farthing” con “Quartiero”, che rispecchia di più il significato del termine originale in confronto a “Decumano” di Alliata, e mi è andata subito a genio. Il mio primo punto di riferimento, ovviamente, sarà il testo di Tolkien; la traduzione di Alliata e le modifiche di Principe verranno menzionate laddove lo ritengo necessario. A volte scivolerò inevitabilmente nel campo dei gusti personali. Se avete delle obiezioni, oppure volete aggiungere qualcosa, contribuite con i vostri commenti.

“Grossa Gente” come traduzione di “Big Folk”. Il termine “big” può essere tradotto in molti modi e “grosso/a” è una delle traduzioni più immediate. Tuttavia, mentre in inglese l’aggettivo prima del sostantivo è la regola, in italiano c’è più libertà e l’aggettivo si può mettere prima o dopo, a seconda dei casi. Ci sono anche delle situazioni in cui il fatto di metterlo prima o dopo conferisce una sfumatura diversa alla frase. Un esempio efficace, sebbene un po’ drastico, è costituito dalle due espressioni “una donna buona” e “una buona donna”, i cui significati sono completamente differenti: nel primo caso “buona” ha un’accezione positiva, ma la seconda espressione è uno dei tanti modi esistenti per riferirsi a una prostituta!

Parlando del termine “gente”, ad ogni modo, la cosa più naturale per la maggior parte degli aggettivi è essere collocata dopo: per esempio, diremmo “gente sciocca” o “gente onesta”, non “sciocca gente” oppure “onesta gente”. Magari Fatica ha optato per “Grossa Gente” perché in italiano “gente grossa” può voler dire “gente rozza e grossolana”; ma come risultato ha ottenuto una forzatura. Alliata sarà stata meno letterale, scegliendo “Gente Alta”, ma almeno l’espressione suonava molto più naturale. Inoltre, aveva il vantaggio di cogliere immediatamente la differenza tra Uomini e Hobbit che salta di più all’occhio: quella legata alla statura.

“Veglio” come traduzione di “Gaffer”. Credo serva una piccola premessa: “Gaffiere” di Alliata non è una traduzione, ma un mero adattamento fonetico del vocabolo originale. In effetti, “gaffer” – che Tolkien usa nell’accezione colloquiale di “old man”, “uomo anziano”, ma che significa anche “vecchio campagnolo”, a sua volta appropriato per Hamfast Gamgee – presenta delle problematicità per la resa in italiano: una possibile traduzione è “compare”, inteso come “appellativo familiare con cui ci si rivolge a un uomo che si conosce”. Il problema è che “compare” può essere anche sinonimo di “padrino”, di “testimone di nozze”, di “complice in un imbroglio” o più semplicemente di “amico”. Fatica sceglie di tradurre con “veglio”, che come significato è appropriato, ma è un termine di registro un po’ troppo elevato per gli Hobbit. Forse, a questo punto, aveva più senso tradurre con “vecchio”, che magari è un po’ anonimo, ma almeno è una parola di uso comune – e un Sam che dice “il mio vecchio” sarebbe stato calzante. Insomma, la scelta di Fatica è buona, ma non mi ha entusiasmata più di tanto. Tuttavia, questo è un caso in cui la traduzione è particolarmente difficile e bisogna scendere a qualche compromesso in più.

“Vico Scarcasacco” come traduzione di “Bagshot Row”. Per la traduzione di “Bagshot Row”, Tolkien raccomanda di includere il termine che, nella lingua di destinazione, corrisponde a “bag” – nel nostro caso, “borsa” o “sacco”. Fatica segue quest’indicazione, ma non capisco perché abbia tradotto “row” con “vico”, termine antiquato o regionale, che peraltro contribuisce alle difficoltà di articolazione del nome della via: insomma, “Vico Scarcasacco” sembra un po’ uno scioglilingua, mentre “Bagshot Row” no. Sorvolando su questa piccolezza, che non pregiudica la qualità della traduzione, mi domando: perché rendere “Bag End” con “Casa Baggins”? “Bag End”, dice Tolkien nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”, è associato all’espressione “cul-de-sac”; e Tom Shippey approfondisce la spiegazione ne “La via per la Terra di Mezzo”:

[…] Bag End […] è anche la traduzione letterale della frase che spesso si può vedere scritta alla fine di certe stradine inglesi: cul-de-sac [vicolo cieco]. I cul-de-sac sono al tempo stesso simpatici e irritanti: non appartengono a nessuna lingua, dato che in francese sono chiamati impasse e in inglese dead-end; il termine trae origine dallo snobismo, da quella vaga sensazione, conservatasi fin dai tempi della conquista normanna, che i termini inglesi siano “bassi” mentre quelli francesi, o meglio francesizzati, sarebbero più prestigiosi. Cul-de-sac è perciò un tipico esempio del sentimento di classe inglese e Bag End è una risposta provocatoria e altrettanto inglese.*

Già nella vecchia traduzione – per scelta di Quirino Principe, immagino, come vedremo meglio più avanti – c’era “Casa Baggins”; ma “Bag End”, “Bagshot Row” e “Baggins” sono tutti collegati, proprio in virtù dell’elemento comune “bag”. Se la versione di Fatica si prefiggeva lo scopo di essere migliore della precedente, come mai qui il traduttore fa la stessa cosa che era già stata fatta prima, traducendo “bag” in “Bagshot Row” ma non in “Bag End”?

“Montagna Fiammea” come traduzione di “Fire-mountain”. Non so perché, ma c’è gente convinta che “Montagna Fiammea” sia la traduzione di “Mount Doom”. Non è così: il nome “Mount Doom” compare per la prima volta nel capitolo dedicato al Consiglio di Elrond, e Fatica lo traduce con “Monte Fato”; “Fire-mountain” compare molto prima, quando Gandalf racconta a Frodo la verità sull’Anello, ed è lì che Fatica traduce con “Montagna Fiammea”.

Vediamo di fare quindi il punto della situazione. Il luogo in cui Sauron ha forgiato l’Anello ha due nomi in Grigio-elfico: “Orodruin”, cioè “Montagna della fiamma rossa”, e “Amon Amarth”, cioè “Colle del Destino” – o “del Fato”, se preferite. In inglese, “Orodruin” viene reso da Tolkien in tre modi: “Fire-mountain”, “Fiery Mountain” e “Mountain of Fire”; “Amon Amarth” viene reso con “Mount Doom”. “Mount Doom” è sempre “Monte Fato”, sia nella versione di Alliata che in quella di Fatica. Per il resto, nella vecchia traduzione si usa quasi sempre “Montagna di Fuoco”, indipendentemente da quali siano le forme inglesi di “Orodruin”; se non sbaglio, solo nel capitolo terzo del Libro Secondo compare l’espressione “Montagna Infocata” (in originale c’è “Fiery Mountain”). Non so se si tratti di una scelta precisa o di una svista, anche se ovviamente il significato è sempre quello. L’unica obiezione è che “infocato”, senza u, è probabilmente un po’ meno comune di “infuocato”, che invece credo sia utilizzato più di frequente. Ad ogni modo, nessuno dei termini scelti da Tolkien nel rendere in inglese “Orodruin” è di registro aulico.

Fatica – e la sua è chiaramente una cosa voluta, dato che ricorre più di una volta nel testo – decide di tradurre “Fire-mountain” e “Fiery Mountain” con “Montagna Fiammea”, mentre traduce “Mountain of Fire” con “Montagna di Fuoco”. Era proprio necessario? “Fiammeo/a” è un termine letterario, usato da Giosue Carducci in una delle sue poesie… Perché non scegliere una parola meno altisonante? Le alternative c’erano, non ditemi di no. Poteva chiamarla Montagna Ardente, Montagna Incandescente, Montagna Fiammeggiante… sempre se proprio non voleva mantenere “Montagna di Fuoco” in tutti i casi, che non sarebbe stata una cattiva scelta. In inglese i sostantivi si aggettivano facilmente: lo vediamo appunto con “fire”, che significa “fuoco”, ma se preposto all’altro sostantivo, “mountain”, diventa aggettivo. In italiano questo non può succedere: o si usa il complemento di specificazione, dicendo quindi “montagna di fuoco” e ottenendo lo stesso risultato che si otterrebbe traducendo letteralmente “mountain of fire”, oppure si usa l’aggettivo “infuocato”. Fatica ha optato per il sinonimo “fiammeo”, che ovviamente non è sbagliato, ma secondo me suona un po’ pretenzioso, visto che non è un termine comune.

“Vallea” come traduzione di “Dale”. Il toponimo “Dale” compare già ne “Lo Hobbit”: è la città da cui provengono gli antenati di Bard l’Arciere, distrutta dal drago Smaug prima di installarsi nella Montagna Solitaria. “Dale”, il cui significato è “valle” o “valletta”, è un termine letterario, quindi – anche se nell’edizione Bompiani de “Lo Hobbit” era stato tradotto con “Conca” – la traduzione di Fatica va benissimo. Stavolta il traduttore non alza il registro dell’originale, semplicemente lo rispetta. Il problema, però, è che pure “vale” viene tradotto con “vallea” – per esempio in “Morgul Vale”, reso da Fatica come “Vallea Morgul”. Trovo che “vallea” sia molto ricercato come termine, tant’è vero che non c’è neanche sul mio dizionario Treccani cartaceo; dato che attira l’attenzione, forse sarebbe stato meglio legarlo a un toponimo specifico come “Dale”, in modo che esso rimanesse impresso a chi legge… anche perché lo stesso Fatica, nel prologo, traduce “vales of Anduin” con “valli di Anduin”, quindi lì non usa “vallea”.

Ad ogni modo, qui si sconfina molto nel gusto personale, perciò tutto quello che ho detto sulla traduzione di “Dale” può benissimo essere ignorato.

“Valforra” come traduzione di “Rivendell”. Stavolta c’è davvero molto da parlare. Non possono mancare i riferimenti alle dichiarazioni dello stesso Fatica all’Università di Parma, che sul blog “Cercatori di Atlantide” sono state sintetizzate così:

Parlando invece di Rivendell, che […] Fatica ha tradotto come Valforra, laddove Alliata e Principe hanno preferito Granburrone, si vedono gli ulteriori livelli linguistici di Tolkien. Se si va a vedere nel dizionario, sotto dell c’è una sfilza lunghissima di termini con cui si può tradurre; non solo burrone, ma si arriva fino a orrido. Fatica, qui, ha tradotto con forra, similmente a come Rivendell è stato tradotto in portoghese. Valforra sembra, in realtà, un nome italiano, ma la cosa è voluta; ma anche in inglese, dice Tolkien, esiste un posto chiamato Rivendell.

Sorvolando sul fatto che nella mia copia de “Il Signore degli Anelli” è presente “Gran Burrone”, scritto staccato (immagino dipenda dalle edizioni), ho diverse obiezioni. Per prima cosa, tutti questi significati di “dell” non li ho trovati da nessuna parte – e ho consultato un dizionario cartaceo e tre dizionari online, più l’“Oxford Learner’s Dictionary”, che non traduce ma spiega il significato dei vocaboli. Casomai è tra i sinonimi di “forra” che si trovano sia “burrone” che “orrido”… ma non “orrido” nel senso “che fa orrore”, bensì come sostantivo che vuol dire “luogo dirupato”. Quindi il significato è sempre quello di gola o spazio roccioso tra pareti verticali, conforme all’etimologia del termine “forra” (dal longobardo “furha”, cioè “spazio tra i solchi”). Immagino che chi era presente durante il convegno di Fatica abbia fatto un po’ di confusione.

Ad ogni modo, anche se “dell” avesse molti significati, ciò che Tolkien voleva trasmettere con “Rivendell” è stato esplicitato da lui stesso nella “Nomenclature of the Lord of the Rings”. Fondamentalmente, “Rivendell” è una traduzione della parola in Grigio-elfico “Imladris”, che significa “glen of the cleft”, “deep dale of the cleft”, quindi letteralmente “profonda valle della spaccatura”. “Imlad” corrisponde a “glen”/“deep dale”, quindi a “dell”, “profonda valle”; “ris” corrisponde a “cleft”, quindi a “riven”, cioè “spaccatura, fenditura”.

Fatica ha tradotto con “Valforra”, dunque “val(le)” corrisponde a “dell” e “forra” a “riven”. “Gran Burrone” è una traduzione più imprecisa, ma d’altra parte il burrone è per definizione scavato profondamente nel terreno. Oltre a ciò, vorrei ricordare che nella narrazione si trovano più volte riferimenti alla “valle di Gran Burrone”, per esempio quando Aragorn parla con Éowyn prima di mettersi in viaggio verso i Sentieri dei Morti, oppure quando Frodo si appresta a lasciare la Contea, all’inizio del terzo capitolo del Libro Primo.

Un’altra cosa che non mi torna è che Tolkien abbia detto che in inglese esiste un posto chiamato Rivendell. Nella “Nomenclature of The Lord of the Rings” c’è scritto:

The notes I offer are intended to assist a translator in distinguishing ‘inventions’, made of elements current in modern English, such as Rivendell, Snow-mane, from actual names in use in England, independently of this story […].

Qui Tolkien non dice che Rivendell è un luogo reale, ma che il suo nome è un’invenzione, costituita da elementi di uso corrente nell’inglese moderno. In precedenza, il Professore scrive di aver cercato di trovare nomi che potessero tradurre i termini elfici e, allo stesso tempo, suonare eufonici e familiarmente inglesi alle orecchie degli inglesi, anche se non esistenti in Inghilterra; dopodiché cita “Rivendell” come esempio di traduzione riuscita dall’elfico. Facendo una rapida ricerca su Internet, peraltro, non ho trovato nessun riferimento a un luogo reale di nome Rivendell. Immagino che Fatica non ricordasse bene questi passi della guida alla traduzione… oppure chi ha ascoltato e/o riassunto il contenuto della conferenza ha capito male. Passiamo oltre, in fondo si tratta di una piccolezza.

Devo dire che “Valforra” non mi dispiace come termine. Eppure, alle mie orecchie, ha lo stesso difetto di “Gran Burrone”: la presenza della doppia r! Sono abituata a “Gran Burrone” perché ho cominciato con i film, arrivando al libro solo in un secondo momento; ma, quando ho cominciato a leggere “Il Signore degli Anelli”, ho potuto prendere visione di alcuni toponimi originali, citati nella nota del curatore. “Rivendell” mi è sempre sembrato molto diverso da “Gran Burrone”: con quella doppia l, mi ricordava il suono dell’acqua che scorre, complice anche la somiglianza tra “riven” e “river”, “fiume”. Il significato di “Rivendell”, ovviamente, non c’entra nulla con i corsi d’acqua, ma è pur vero che è presente un fiume nella valle, il Bruinen. Inoltre, la Casa di Elrond è un luogo di riflessione, tranquillità e bellezza, quindi il suono dolce di quella doppia l mi sembra molto più appropriato per un posto del genere, rispetto a quello più aspro della doppia r! Senza contare che in italiano la r è ancor più dura che in inglese (se volete divertirvi a confrontare le due r, andate su Wikipedia alla voce “vibrante alveolare”, che permette di ascoltare il suono della r italiana, e alla voce “approssimante alveolare”, che permette di ascoltare il suono della r inglese). Per questo motivo, credo che la soluzione migliore sia quella proposta dalla traduttrice Francesca Montemagno, citata da Costanza Bonelli durante un convegno all’Università di Macerata lo scorso dicembre: “Fendivalle”. Mantiene il significato del termine originale e conserva la doppia l… Meglio di così!

“Circonvolvolo” come traduzione di “Withywindle”. Devo ringraziare Finrod, un lettore del mio blog, che ha sollevato il problema per primo. Nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”, Tolkien spiega che “Withywindle” è modellato su “withywind”, un nome del convolvolo (che, per chi non lo sapesse, è un genere di pianta). Tuttavia, precedentemente chiarisce:

It was a winding river bordered by willows (withies).

“Withy”, infatti, significa “willow”, cioè “salice”, o “willow twig”, “ramo di salice”. In effetti, Withywindle è il corso d’acqua che Frodo, Sam, Merry e Pipino trovano sulla loro strada quando sono nella Vecchia Foresta e cadono vittime del Vecchio Uomo Salice; in entrambe le traduzioni italiane, viene giustamente descritto come un fiume ostruito da salici caduti e fiancheggiato da antichi salici. La scelta di Alliata di tradurre con “Sinuosalice” era ottima, perché conteneva il riferimento al salice, nonché all’aggettivo “sinuoso” – e Tolkien stesso dice che il fiume è “winding”, “sinuoso”. Fatica, invece, ha eliminato il riferimento al salice, preferendo basarsi sulle apparenze, se così si può dire, e inserendo il termine “convolvolo”. Scelta legittima, ma fuorviante rispetto alle indicazioni dell’Autore.

“Farfaraccio” come traduzione di “Butterbur”. Fatica ha tradotto letteralmente: “butterbur” è il nome di una pianta con un gambo spesso e le foglie larghe, che in italiano si chiama appunto “farfaraccio”. Il problema è esclusivamente eufonico: per chi non conosce la pianta e il suo nome, la desinenza “-accio” può far pensare a un dispregiativo. Inoltre, Tolkien riteneva che nella traduzione fosse preferibile la presenza di un elemento equivalente a “butter”, “burro”, anche a costo di scegliere il nome di un’altra pianta. Oppure, in assenza di un equivalente di “butter”, si poteva fare riferimento a una pianta grassa – probabilmente perché l’oste di Bree è un tipo molto in carne. Insomma, questo è uno dei tanti casi in cui il nome è evocativo, perché dice qualcosa del personaggio, essendo il burro una sostanza grassa! Su un vecchio forum italiano dedicato a Tolkien, in tempi non sospetti, un’utente aveva suggerito “Crassulaceo” per rendere “Butterbur” in italiano. In effetti, trovo che sia una buona idea: oltre a rimandare a un termine botanico, “Crassulaceo” richiama “crasso” che, sebbene sia poco comune, è sinonimo di “grasso” e vi somiglia tantissimo. Anche se si perderebbe il riferimento a “butter”, la frase che Gandalf pronuncia riferendosi all’oste – “scioglierò tutto il grasso che c’è in lui”, identica nelle due traduzioni italiane – funzionerebbe lo stesso. Alliata aveva optato per “Cactaceo”, termine che fa pensare subito alle piante grasse. Personalmente trovo che sia più evocativo di “Farfaraccio”, sebbene non rispetti il significato letterale del vocabolo originale; inoltre, anche se il riferimento al grasso è più indiretto, almeno c’è.

“Cavallino Inalberato” come traduzione di “Prancing Pony”. Ecco cosa viene detto su “Cercatori di Atlantide”:

[…] Fatica racconta che i fan si sono, appunto, inalberati, perché avrebbero preferito Cavallino Rampante. Tuttavia, prancing in araldica si usa per dire impennato o rampante per animali come i leoni. I cavalli, invece, anche in italiano non sono detti rampanti, bensì inalberati, secondo il lessico tecnico dell’araldica. Quindi, in realtà, tradurre prancing con impennato o rampante è, de facto, scorretto.

Subito dopo vengono citate direttamente le parole di Fatica:

Io ho detto una cosa giusta, poi se tu sei cresciuto con la traduzione “impennato” […] è un errore. Mi dispiace che tu sia cresciuto con quella cosa lì, ma non so cosa fare.

Per prima cosa, sarebbe stato opportuno precisare se e quando questo riferimento all’araldica è stato esplicitato da Tolkien, dato che non se ne trova traccia nella “Nomenclature of the Lord of the Rings”. In secondo luogo, nessuno dei dizionari che io ho consultato riporta tale riferimento alle voci “prance” e “prancing”, neppure il dizionario etimologico online. Fatica si è comportato come se questa cosa dell’araldica fosse indispensabile, ma non ha spiegato il motivo. Che effetto può fare “prancing pony” a chi è madrelingua inglese? Viene percepito il riferimento? E se non viene percepito, come ci si pone di fronte al vocabolo “prancing”? Il termine suona naturale? Stando ai dizionari, sembrerebbe di sì…

Non ci è stato dato alcun chiarimento in merito. Personalmente trovo che “inalberato”, in italiano, appaia un po’ troppo forzato come termine, specie se accostato a “cavallino”. Non perché sia aulico, ma perché il verbo “inalberare”, in forma riflessiva, si usa anche per le persone, col significato di “adirarsi, sdegnarsi improvvisamente, oscurarsi a un tratto mostrandosi offeso” – quindi può istintivamente suscitare una sensazione un po’ sgradevole, magari facendo pensare a un pony innervosito, oltre che ritto sulle zampe posteriori. Del resto, Fatica stesso ha ironizzato sui fan che si sono inalberati per la sua traduzione di “prancing”. “Cavallino”, invece, essendo un diminutivo di “cavallo”, richiama qualcosa di piccolo e grazioso; è il genere di termine che potrebbe utilizzare un genitore rivolgendosi al proprio bambino, mentre gli mostra un cavallo di piccole dimensioni. Insomma, mi fa pensare a esclamazioni del tipo: guarda com’è carino il cavallino!

Questo è anche il motivo per cui trovo poco azzeccata la scelta di tradurre “pony” con “cavallino” per tutto il testo. Perché non mantenere “pony”, termine attestato anche in italiano? “Cavallino”, in quanto diminutivo, non è particolarmente utilizzato; se ripetuto di frequente, come nel sesto capitolo del Libro Primo nella traduzione di Fatica, rischia di risultare un po’ straniante. Tra l’altro, ricordiamoci che “Il Signore degli Anelli” si concentra in gran parte sul punto di vista degli Hobbit… e perché mai gli Hobbit dovrebbero ricorrere a un diminutivo per riferirsi a qualcosa le cui dimensioni si adattano perfettamente alle loro?

Ma poi, a parte lo stridore che percepisco tra “cavallino” e “inalberato”, mi domando: è davvero corretto bollare come errore una scelta traduttiva – “impennato” – che rispetta il significato del termine originale, pur non mantenendo il riferimento all’araldica? Stiamo pur sempre parlando dell’insegna della locanda di un villaggio, mica di un blasone. Capirei una critica a “puledro”, ma dire che “impennato” è un errore mi sembra un po’ come dire che “Farfaraccio” è scorretto perché non mantiene il riferimento a “butter”.

“Selvalanda” come traduzione di “Wilderland”. Questa traduzione non mi dispiace e il termine scelto da Fatica mi suona molto fiabesco. Vediamo cosa dice Tolkien nella guida alla traduzione:

Wilderland. An invention (not actually found in English), based on wilderness (originally meaning country of wild creatures, not inhabited by Men), but with a side-reference to the verbs wilder ‘wander astray’ and bewilder.

“Landa” può significare anche “terreno in abbandono”, tuttavia nella nuova traduzione si perde il riferimento a “wild creatures”, che invece è mantenuto nella vecchia, “Terre Selvagge”. “Selvaggio” può essere associato sia ai luoghi, sia alle piante, sia agli animali; “Terre Selvagge” fa subito pensare a un posto dove non abitano gli uomini, ma casomai le bestie – essendo il termine connesso all’idea di primitività, di selvatichezza. Inoltre, suggerisce anche che si stia parlando di un luogo difficile da attraversare, se non addirittura pericoloso, nonostante manchi una chiara connessione con i concetti di “andare alla deriva” e “disorientare” menzionati da Tolkien. La traduzione risulta quindi più efficace rispetto a “Selvalanda”, in cui il riferimento al termine “selvaggio” è meno immediato: trovando “selva”, l’immagine evocata dal toponimo può anche essere semplicemente una terra piena di boschi.

“Frodo Baggins” che resta “Frodo Baggins”. Cito da “Cercatori di Atlantide”:

Fatica afferma che Frodo significa che è stato reso saggio dall’esperienza. Infatti, aggiungo io, il nome originale nella lingua hobbit era Maura, in cui maur- significa appunto saggio/esperto. Tolkien, quindi, ha reso maur- con il suo equivalente in germanico antico, frod-. E Fatica sottolinea quanto simile sia questo nome a quello di re Froda in Beowulf, che è uno dei testi di riferimento di Tolkien.

Tuttavia, chi non legge il libro in inglese, ma in una lingua basata sul latino, pensa a frode. Però, a furia di leggere Frodo, Fatica dice che ormai non associo più questo nome a frode. Tuttavia, lasciando il nome così com’è, al lettore italiano non verrà in mente saggio. Per questo Alliata aveva inizialmente tradotto il nome di Frodo in Savio, poi riportato alla forma originale da Principe.

“Alliata aveva inizialmente tradotto il nome di Frodo in Savio”… Fonte? Non possiedo la primissima traduzione de “La Compagnia dell’Anello”, ma questa cosa non ricordo di averla letta da nessuna parte – neanche sugli articoli del sito dell’AIST. Forse qualcosa mi è sfuggito. Comunque stiano le cose, qui non c’è molto da dire. Può far sorridere l’idea che il nome hobbit di Frodo fosse Maura, che in Italia è un nome femminile; ma Tolkien, nell’Appendice F de “Il Signore degli Anelli”, dice che i nomi hobbit maschili terminano con la a, mentre quelli femminili con la e oppure con la o. Riguardo all’associazione di noi italiani/e tra “Frodo” e “frode”, effettivamente può succedere. Una cosa buona è che “frodo” come equivalente di “frode” è ormai antiquato; e non penso che sia particolarmente usato nella sua seconda accezione, se non in espressioni come “merce di frodo” o “cacciatori di frodo”. Ad ogni buon conto, non è fattibile evitare possibili associazioni del pubblico italiano tra la parola “frodo” e il nome del Portatore dell’Anello. L’unica soluzione sarebbe appunto tradurlo, come si è detto che abbia fatto Alliata.

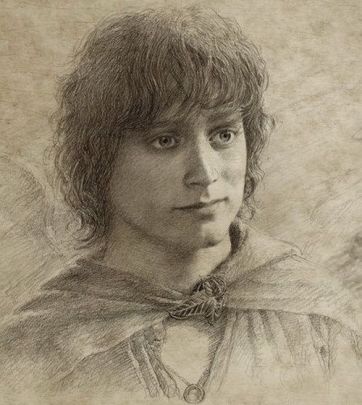

Affronterò il dilemma “nomi originali o nomi tradotti” alla fine di questa terza parte. Per il momento, mi permetto una personalissima considerazione, basata solo sui miei gusti: la sonorità di “Frodo” mi piace molto, perché all’asprezza della lettera r si accompagna la delicatezza della lettera d. Abbiamo quindi una prima sillaba dal suono più duro (“fro”) e una seconda sillaba dal suono più dolce (“do”). Nel secondo capitolo del Libro Primo, Gandalf dice che gli Hobbit sono al tempo stesso “soft” e “tough”; per me Frodo incarna meglio di tutti la coesistenza tra queste due caratteristiche, quindi sono contenta di percepirla riflessa, in qualche modo, anche nel suono del suo nome.

Ora parliamo un attimo di “Baggins”, che è rimasto invariato. Fatica lascia intendere che sia stata la Bompiani a non voler tradurre questo cognome, ma precisa che in tutte le altre lingue è tradotto.

Insomma, siamo noi ad aver sbagliato per tutto questo tempo.

Casomai è stato Quirino Principe a “sbagliare”, visto che Alliata aveva tradotto “Baggins” con “Sacconi”, coerentemente con le indicazioni lasciate da Tolkien nella “Nomenclature of the Lord of the Rings”, che sottolineava come la traduzione di “Baggins” dovesse contenere un elemento col significato di “sack, bag”. D’altra parte, però, bisogna considerare che la versione curata da Principe è quella che ha plasmato l’immaginario collettivo italiano.

“Samwise Gamgee” che diventa “Samplicio Gamgee”. Questa è una delle scelte che hanno sollevato maggiori proteste. Su “Cercatori di Atlantide” la cosa è stata commentata così:

[…] è un caso eclatante quello di uno youtuber che noi non nomineremo, il quale ha ben pensato di vomitare sulla scelta di tradurre Samwise con Samplicio perché, a detta sua, “Samwise vuol dire ‘saggio’, perché contiene la parola ‘wise’”.

Non so chi sia questo youtuber, anche se mi sono fatta un’idea. Ad ogni modo, qui la faccenda è un po’ più complessa di quel che sembra. Vediamo com’è stata spiegata la scelta traduttiva durante l’incontro all’università:

[…] samwise significa poco saggio o, per citare Fatica, “non sei una cima”. Fatica non voleva adattare Samwise in Samvise, come nell’edizione Alliata-Principe, perché non significa nulla. Allora, Fatica ha pensato a sempliciotto o simplicio in italiano. Così Samwise è diventato Samplicio, anche perché poi per tutto il libro viene sempre chiamato Sam e si poteva mantenere la sillaba iniziale.

Tutto giusto… peccato che nell’Appendice F de “Il Signore degli Anelli” – che, vorrei precisare, nella guida alla traduzione Tolkien raccomanda di leggere – venga esplicitato che i nomi hobbit maschili, solitamente, non hanno significato nel linguaggio quotidiano. Per quanto riguarda il caso specifico di “Samwise”, Tolkien dice:

[…] Sam and his father Ham were really called Ban and Ran. These were shortenings of Banazîr and Ranugad, originally nicknames, meaning ‘halfwise, simple’ and ‘stay-at-home’; but being words that had fallen out of colloquial use they remained as traditional names in certain families.

[“The Lord of the Rings”, Appendix F]

I nomi completi di Sam e suo padre erano in origine dei soprannomi; dopo essere scomparsi dal linguaggio colloquiale, avevano finito per diventare semplici nomi tradizionalmente usati in alcune famiglie. Visto che Tolkien stesso ha puntualizzato che i nomi maschili, per il popolo hobbit, di solito non significavano nulla, è molto probabile che il significato di quelli in questione fosse stato dimenticato col tempo. L’Autore aggiunge:

I have therefore tried to preserve these features by using Samwise and Hamfast, modernization of ancient English samwís and hámfœst which corresponded closely in meaning.

[“The Lord of the Rings”, Appendix F]

Quindi “Samwise” è una modernizzazione ortografica del termine originale in inglese antico. La scelta di adattare in “Samvise” ha un minimo di senso, specialmente se teniamo conto che è stata fatta quando l’inglese era meno diffuso in Italia; ricordiamoci che la w nell’alfabeto italiano non esiste! È vero, così facendo si perde il significato del nome completo di Sam, ma d’altra parte questo significato non è molto esplicito. L’origine del nome del nostro giardiniere, infatti, viene spiegata da Tolkien anche in una lettera del 1944 al figlio Christopher, allora ventenne:

[…] Sam non è l’abbreviazione di Samuel ma di Samwise (che è ingl. antico per “mezzo-saggio”, “sciocco”) come il nome di suo padre […] sta per l’i.a. Hamfast o Casalingo.

[“Lettere 1914/1973”, J.R.R. Tolkien, a cura di Humphrey Carpenter e Christopher Tolkien, traduzione di Lorenzo Gammarelli, Bompiani, 2018]

Ricordiamoci che Christopher, per quanto giovane, aveva preso un po’ di lezioni dal padre – che peraltro, in alcune lettere, gli scriveva frasi in inglese antico. Se Tolkien si è preso la briga di dire al figlio cosa vuol dire “Samwise”, deduco che il significato non è così immediato per chi è madrelingua inglese. Al contrario, “Samplicio” evoca subito il concetto di semplicità alle orecchie di chi parla italiano, anche senza bisogno di conoscere il nome “Simplicio” (che deriva dal latino “simplex”, ovvero “semplice”). Penso che, leggendo “Samwise”, la prima cosa che noterebbe chi parla inglese moderno sarebbe proprio l’elemento “wise”. E benché “Samwise” non significhi “saggio”, ma “saggio a metà”, associare Sam con la saggezza non è del tutto insensato, perlomeno se prendiamo in considerazione l’evoluzione del personaggio. Lo stesso Tolkien, in quello che originariamente era l’epilogo de “Il Signore degli Anelli”, gioca sulla presenza del termine “wise” all’interno del nome completo di Sam. Nella lettera che Aragorn manda al giardiniere, infatti, c’è scritto: “Perhael (i sennui Panthael estathar aen)”, ovvero “Samwise (who ought to be called Fullwise)”, che tradotto alla lettera significa “Mezzo-saggio che dovrebbe essere chiamato Completamente-saggio”. È vero che poi questo epilogo è stato scartato, ma ciò non cambia il fatto che Sam, nel corso della storia, sia maturato – e quindi possa meritare di essere chiamato “Fullwise”. Di certo più di un fan crede che Sam rappresenti la saggezza, o comunque sia un personaggio saggio; è giusto spazzare via i fraintendimenti e chiarire che “Samwise” non significa “saggio”, ma un’associazione tra Sam e la saggezza non è completamente fuori luogo.

Come se non bastasse, resta da considerare il problema legato alla pronuncia. In Italia tendiamo a pronunciare il suono æ come se avessimo davanti la lettera e, un po’ perché nel nostro alfabeto fonetico questo suono non esiste e un po’ perché, probabilmente, siamo influenzati/e dalla pronuncia americana, che rispetto a quella britannica tende di più verso la e, meno verso la a (aggiungo qui il link di una pagina dove, se vi va, potete ascoltare la differenza tra i due tipi di pronuncia). Insomma, per noi italiani/e è come se ci fosse scritto “Sem”. Già “Samvise” è problematico, perché non si capisce bene come vada pronunciato: se dovessimo leggerlo all’italiana, allora lo pronunceremmo esattamente com’è scritto… però non assomiglia a un nome italiano, quindi ci viene da pronunciarlo “Semvais” o “Semvis”. Nel doppiaggio della versione cinematografica abbiamo una sorta di ibrido tra inglese e italiano: “Sam-” è pronunciato come un vocabolo inglese, “-vise” come un vocabolo italiano. Non credo sia una cosa che viene molto naturale (personalmente non avrei mai usato questa pronuncia, se non l’avessi sentita nei film), ma se non altro “Samvise” non sembra un nome italiano, come dicevo prima, perciò ha un minimo di senso trattare la a da e, cosa che poi viene spontanea con l’abbreviazione “Sam”. “Samplicio”, invece, ha l’aria di un nome italiano, da pronunciare così com’è scritto, eppure difficilmente penseremmo lo stesso del suo diminutivo. Insomma, la faccenda del nome completo di Sam – ed è proprio il caso di dirlo – è tutto meno che… semplice!

“Meriadoc Brandybuck” che diventa “Meriadoc Brandaino”. La traduzione del cognome di Merry non ha suscitato particolare entusiasmo… ma andiamo con ordine e vediamo cosa è stato detto a Parma:

Merry è un altro nome […] che è meno semplice di come appare.

Infatti, secondo Tolkien bisogna leggere merry senza pensare ad allegro. Infatti, merry è solo una riduzione di Meriadoc e andrebbe, secondo il Professore, ritenuta come priva di significato al momento della traduzione.

Meriadoc, invece, è una parola gallese, che deriva da mawr (grande) e udd (signore), ossia “gran signore”.

“Secondo Tolkien bisogna leggere merry senza pensare ad allegro”… Fonte? Nella “Nomenclature of The Lord of the Rings” non c’è scritto niente del genere, mentre nella già menzionata Appendice F compaiono queste parole:

Meriadoc was chosen to fit the fact that this character’s shortened name, Kali, meant in the Westron ‘jolly, gay’, though it was actually an abbreviation of the now unmeaning Buckland name Kalimac.

[“The Lord of the Rings”, Appendix F]

Perfino nelle bozze di quest’appendice, presenti in “The History of Middle-earth” (“HoME”, come spesso la si chiama per abbreviare), viene esplicitato che “Meriadoc” è stato scelto perché fornisce l’abbreviazione “Merry”; e l’abbreviazione del nome di questo Hobbit in Ovestron (o Westron, se alla versione italiana preferite il termine originale) è una parola che significa “felice, allegro”. La differenza è che, nelle suddette bozze, il nome in Ovestron è diverso rispetto a quello che compare nella versione definitiva dell’Appendice F, pubblicata ne “Il Signore degli Anelli”; ma questo è comprensibile, essendo l’Ovestron una lingua inventata, i cui vocaboli venivano talvolta modificati o perfezionati da Tolkien. La sostanza, ad ogni modo, non cambia: l’abbreviazione del vero nome di Meriadoc, qualunque esso sia, vuol dire “allegro”.

Ma poi, perdonatemi, come sarebbe possibile pretendere di “leggere merry senza pensare ad allegro”? Sarebbe come chiedere a un/a italiano/a di leggere il nome “Felice” e di non pensare all’aggettivo “felice”. Non mi pare possibile. Mica è una cosa che si decide di fare o di non fare, semplicemente viene spontanea, se si è madrelingua… e questo vale per “Felice” in italiano come per “Merry” in inglese.

Riguardo a “Brandaino”, in questo caso Fatica ha seguito le indicazioni di Tolkien, che nella guida alla traduzione specifica l’etimologia di “Brandybuck”: se “brandy” è un riferimento a “Brandywine River”, “buck” deriva dai termini in inglese antico “bucc” e “bucca”, che si riferiscono rispettivamente al maschio della famiglia dei cervidi – quindi anche il daino, il capriolo, eccetera – e al maschio della capra. Il problema è che, non essendo stato tradotto “Baggins”, né adattato foneticamente “Gamgee”, il cognome tradotto di Merry stona un po’. Su questo discorso, ad ogni buon conto, torneremo più in là.

“Peregrin Took”, detto “Pippin”, che diventa “Peregrino Took”, detto “Pippin”. Anche qui c’è molto da dire. Cominciamo, ancora una volta, con i riferimenti all’intervento di Fatica a Parma:

Pippin, nella versione di Fatica, è rimasto Pippin. Il traduttore afferma di non capire bene perché nell’edizione Alliata-Principe lo si sia trasformato in Pipino, a meno che non si stia facendo riferimento, goliardico, a Pipino il Breve.

Non mi sembra difficile capire che “Pipino” è stato probabilmente scelto per ragioni di assonanza: “Peregrino” e “Pipino” contengono entrambi la lettera i e la lettera o. Nella vecchia traduzione, i due nomi condividono perciò la stessa desinenza, “-ino”… come in originale “Peregrin” e “Pippin” condividono la desinenza “-in”. Questione di eufonia, insomma. “Peregrino soprannominato Pipino” suona un po’ più credibile rispetto a “Peregrino soprannominato Pippin”. Ma andiamo avanti:

[…] all’orecchio di un lettore inglese, il nome Pippin richiama subito un tipo di mela, una specie di renetta. […] Pertanto, noi in italiano dovremmo chiamarlo Renetto o Melozzo, ragiona Fatica, ma il pubblico sarebbe impazzito. Eppure Tolkien voleva che il pubblico pensasse alla mela o al pip, il seme.

Inoltre, aggiungo io, il nome completo Peregrin, di radice latina, sarebbe la traduzione del nome hobbit di Pippin, ossia Razanur. Razanur, infatti, contiene la radice raza (straniero) e razan (forestiero), ed era il nome di un viaggiatore famoso.

A me pare che qui si citi Tolkien solo quando e come fa comodo. Stranamente, nessuno si è ricordato di citarlo quando dice che “Hamfast” e “Samwise” erano scomparsi dal linguaggio colloquiale. Comunque sia, anche se “Pippin”, in inglese, richiama subito un tipo di mela, mi sembrano doverose alcune precisazioni: il termine deriva dall’inglese medio “pipin”, abbreviato in “pip”, che significa “seme” – come sottolineato giustamente su “Cercatori di Atlantide” – e deriva a sua volta dal francese antico “pepin”. Ancora oggi, “pépin” significa “seme”… ma, guarda caso, in francese Pipino il Breve si chiama Pépin Le Bref. Non dico che l’etimologia del nome proprio debba coincidere con quella del nome comune, ma intanto una cosa è certa: in francese i due nomi sono uguali. Come se non bastasse, sebbene in inglese lo si chiami Pépin come in francese, Pipino il Breve in tedesco si chiama Pippin. Ne “Il Signore degli Anelli”, scegliendo “Pipino” come traduzione si perde il riferimento alla mela… ma la connessione tra “Pippin” e “Pipino” non è del tutto campata in aria, né incomprensibile.

Riguardo a “Took”, Tolkien suggeriva di adattarlo foneticamente nella lingua di destinazione: ecco perché nella vecchia traduzione troviamo “Tuc”. Fatica ha preferito lasciare il cognome identico all’originale, con il risultato che il nostro giovane Hobbit ha per nome un termine italiano (“Peregrino”), per soprannome un termine inglese (“Pippin”) e per cognome un termine inglese (“Took”). Coerente, vero? E in tutto ciò, Fatica si permette pure di dire questo:

Quando poi si passa ai nomi, bisogna fare una premessa: non c’è un calco preciso per questa roba. Anche perché le lingue nordiche sono molto facilitate rispetto a noi, ma a parte questo non è coerente nemmeno Tolkien. Pare che io stia dicendo un’eresia, ma non è vero. Senza offenderlo, aveva pensato di fare questa cosa, poi ci aveva ripensato, si è ricreduto, ha spiegato le cose in un modo e poi in un altro, il suo tentativo è bellissimo, ma ha le sue falle.

[…]

Non c’è una coerenza, e quindi come fai a renderlo? Non ci riesci nemmeno tu. Noi abbiamo fatto un compromesso, discutibilissimo.

Ora, io apprezzo molto che Fatica abbia riconosciuto la difficoltà di tradurre Tolkien e di aver dovuto fare un compromesso… ma attribuire a Tolkien incoerenza sui nomi mi pare un’assurdità. Sia chiaro, il Professore era un essere umano, per quanto geniale, quindi poteva sbagliare anche lui; su certe cose cambiava idea, scriveva e riscriveva. Tutto questo, però, non mi sembra sufficiente per dire che non fosse coerente riguardo ai nomi, che per lui erano assolutamente fondamentali per la costruzione della storia. Ce lo ricordiamo o no, com’è nato “Lo Hobbit”? Eppure, su “Cercatori di Atlantide” si rincara la dose:

[…] come si è visto, i nomi dei quattro protagonisti non hanno un’etimologia omogenea. Frodo ha radici germaniche, Samwise inglesi, Peregrin latine e Meriadoc gallesi. E tutti, in qualche modo, sono traduzioni di parole hobbit.

[…] Per questo motivo [ovvero il fatto che non c’è una coerenza, come detto dal traduttore], Fatica ha lasciato invariati Frodo, Merry e Pippin, traducendo invece Samplicio e Brandaino.

Anche “Lucia” e “Debora” hanno radici differenti, visto che il primo deriva dal latino e il secondo dall’ebraico, eppure sono entrambi nomi italiani. Seriamente, ma che discorsi tira fuori la gente? Il fatto che i nomi abbiano un’etimologia diversa non è una dimostrazione di incoerenza. Innanzitutto, nonostante i nomi dei nostri quattro Hobbit non siano necessariamente inglesi, gli elementi di inglesità non mancano: “merry”, “pippin” e “took” sono parole inglesi, così come “peregrin”, che pur avendo radici latine si trova senza troppe difficoltà su alcuni dizionari d’inglese; “Brandybuck” contiene “brandy” e “buck”, parole inglesi; “Gamgee” è un cognome realmente esistente in Inghilterra, anche se forse non di origini inglesi; “baggins”, come attestato da Tom Shippey nel terzo capitolo de “La via per la Terra di Mezzo”, è un termine che in buona parte della Gran Bretagna indica il tè, inteso come qualsiasi pasto secondario consumato tra i pasti principali; “Samwise” contiene la parola inglese “wise”, e l’abbreviazione “Sam” è un nome diffuso nelle zone anglofone, sebbene abbia origini ebraiche. Quanto a “Meriadoc”, potrà essere un po’ straniante rispetto al resto, ma la scelta di un nome con etimologia gallese è pienamente consapevole, perché Tolkien voleva che i nomi dei Bucklanders fossero diversi da quelli del resto della Contea e suonassero vagamente celtici, come dimostrano le sue parole contenute nell’Appendice F e nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”. Non a caso, infatti, il nome del capostipite della famiglia a cui appartiene Merry, Gorhendad, è una parola gallese (significa “bisnonno”).

A questo punto, resta “Frodo” da considerare. Come spiegato a Parma dallo stesso Fatica, questo nome ha origini germaniche, e Fróda è un personaggio menzionato nel poema “Beowulf”. In norreno il nome è Fróthi e viene citato sia dal poeta Snorri Sturluson, sia dallo storico Saxo Grammaticus, che parlano della “pace di Fróthi”, un periodo di prosperità e serenità che rappresenta l’età d’oro nella mitologia nordica. Oggi come oggi, è difficile che chi legge faccia tutte queste associazioni, ma non è impossibile che il nome “Fróda” – che, come notiamo, differisce da “Frodo” solo per la lettera finale – suoni come qualcosa di già sentito. Ad esempio, in alcune opere ottocentesche del poeta tedesco Friedrich de la Motte Fouqué, sono presenti vari eroi delle saghe germaniche; in particolare, ne “Il cavaliere di Aslauga” compare un personaggio di nome Froda. Louisa May Alcott menziona più volte “Il cavaliere di Aslauga”, nel volume conclusivo della sua celeberrima saga “Piccole donne”, e fa degli accenni alla trama dell’opera:

Era la meravigliosa storia di Foqué che narra del cavaliere Froda e della bella figlia di Sigurd che, angelo o spirito, appariva al suo innamorato nelle ore del pericolo, come in quelle della gloria e della gioia, diventando la sua guida e il suo custode, ispirandogli coraggio, nobiltà e lealtà, conducendolo a grandi imprese sul campo di battaglia, a sacrificarsi per quelli che amava, e alla vittoria su se stesso, finché dopo la morte egli trovò l’amato spirito ad attenderlo e a premiarlo.

[“I ragazzi di Jo”, traduzione di Emma Mozzani, Fabbri Editori, 2003]

Come se non bastasse, dobbiamo sempre tenere a mente che, per Tolkien, i nomi hobbit maschili non avevano significato nel linguaggio di tutti i giorni. “Frodo” potrà suonare strano o senza senso alle orecchie di un/a inglese, ma non sarebbe un male; si tratterebbe probabilmente di un effetto previsto dall’Autore.

Nelle bozze dell’Appendice F contenute nella “HoME”, troviamo un interessante passaggio, nel quale viene esplicitato il nome hobbit di Frodo e subito dopo c’è il seguente chiarimento:

Questo non era un nome comune nella Contea, ma penso che una volta avesse un significato, anche se esso era stato a lungo dimenticato.

Ma non è finita qui. Se si osservano con attenzione gli alberi genealogici contenuti nell’Appendice C del capolavoro di Tolkien, si noterà la somiglianza tra i vari nomi, a seconda delle famiglie di appartenenza. I Baggins hanno tutti nomi brevi, composti da due sillabe, e quelli maschili terminano tutti con la lettera o. I Took hanno nomi più lunghi; quelli femminili terminano solitamente in a, più di rado in e, mentre quelli maschili in s, d, m, n. Tra i Brandybuck ricorrono sia nomi più lunghi, sia nomi più brevi; quelli maschili terminano solitamente in c, oppure in s. Nei nomi maschili della famiglia Gamgee, ricorrono più di una volta gli elementi “ham”, “son” e “wise”, e alcuni nomi si ripetono: ci sono due “Hamfast” e, se consideriamo anche la famiglia del cugino al quale accenna il padre di Sam nel primissimo capitolo, tre “Halfred” e due “Holman”. Pure l’elemento “man” ricorre più di una volta – e accomuna la famiglia Gamgee con la famiglia Cotton, peraltro anch’essa di estrazione sociale modesta, all’interno della quale troviamo i nomi “Tolman”, “Cotman” e “Bowman”.

Oltre a ciò, non mancano le assonanze e le allitterazioni tra i nomi dei padri e dei figli. Nel caso di “Meriadoc”, la desinenza finale “-doc” risale addirittura a sei generazioni precedenti; compare in tutti i primogeniti di queste generazioni, escluso “Rorimac”, il nonno di Merry (che mantiene comunque la c finale): Gormadoc, Madoc, Marmadoc, Gorbadoc, Saradoc.

Anche i nomi di padri, figli e fratelli della famiglia Took si somigliano molto fra loro. Fa eccezione “Gerontius”, che suppongo dovesse distinguersi dagli altri, perché mi sembra l’unico nome maschile latino in tutto e per tutto. Ad ogni modo, per quanto possa risultare straniante rispetto ad altri nomi, anche “Gerontius” conserva l’allitterazione col nome del padre, “Fortinbras”; inoltre, nella narrazione viene chiamato più spesso “Old Took”, anziché col nome proprio. E ancora una volta possiamo vedere l’importanza del significato dei nomi per Tolkien, dato che “Gerontius” deriva probabilmente dal greco γέρων, “gérōn”, ovvero “uomo vecchio”. Senza contare che la famiglia Took è proprio una di quelle in cui bisogna aspettarsi di trovare nomi altisonanti – e il latino non è forse considerata una lingua dotta?

In some old families, especially those of Fallohide origin such as the Tooks and the Bolgers, it was, however, the custom to give high-sounding first-names.

[“The Lord of the Rings”, Appendix F]

Per quanto riguarda i nomi femminili, Tolkien si attiene alla sua stessa affermazione nell’Appendice F, secondo cui le bambine hobbit avevano solitamente nomi di fiori o di gemme. Spesso, infatti, è così – e vale per tutte le famiglie presenti negli alberi genealogici dell’Appendice C.

Tornando un attimo a Frodo, sebbene il suo nome possa suonare un po’ strano, nei primi capitoli vengono menzionati alcuni membri della sua famiglia, permettendo a chi presta maggiore attenzione di notare le caratteristiche dei nomi maschili dei Baggins: brevità e lettera o finale. Abbiamo Bilbo, Otho, Lotho, Drogo. Di nuovo possiamo notare le allitterazioni e le assonanze tra i nomi dei padri e dei figli: Frodo è figlio di Drogo, Lotho è figlio di Otho. E Bilbo, sappiamo già grazie a “Lo Hobbit”, è figlio di Bungo.

Ovviamente sono scelte volute. Ne abbiamo la conferma nelle bozze dell’Appendice F, dove Tolkien ammette esplicitamente:

Io, in ogni caso, ho fatto la ‘traduzione’ con parecchia cura. L’inclinazione […] dei padri a dare ai propri figli nomi allitterati con i loro o simili nella parte finale, è stata debitamente rappresentata.

Tutto questo dovrebbe lasciar intendere che Tolkien sapeva bene quello che faceva e seguiva dei criteri. Il Professore si fingeva un traduttore, che doveva far sì che i termini tradotti dall’Ovestron suonassero inglesi e/o eufonici per il pubblico inglese. Ma l’Ovestron è un’invenzione di Tolkien stesso, quindi è normale che lui modificasse i termini di questa lingua, secondo le proprie convinzioni e convenzioni estetiche.

La coerenza non dev’essere necessariamente legata alle etimologie dei nomi non espressi in Ovestron: le etimologie possono essere differenti, senza che per questo ci sia incoerenza. Casomai sono le traduzioni de “Il Signore degli Anelli” – quindi le traduzioni della traduzione, se stiamo al gioco dell’Autore – a rischiare di essere incoerenti. Posso immaginare, anche solo vagamente, la grande difficoltà di tradurre un’opera come quella di Tolkien, nonché l’impossibilità di mantenere la stessa coerenza e gli stessi effetti da lui cercati. Per noi italiani/e, “Frodo” è un caso emblematico: ha un significato completamente diverso da quello a cui può risalire chi è madrelingua inglese, o comunque chi parla una lingua germanica. E che dire di “Gerontius”? Immagino che suoni un po’ più familiare alle orecchie di un/a italiano/a che a quelle di un/a inglese – anche se ormai il latino viene abbastanza snobbato qui in Italia! Ma questi sono limiti intrinseci dell’arte della traduzione, perché ogni lingua di destinazione è sempre diversa dalla lingua di partenza e ciascuna ha le sue peculiarità, le sue origini, le sue influenze. Ecco, forse sarebbe stato meglio sottolineare questo, anziché dire che Tolkien non è coerente coi nomi.

“Forestali” come traduzione di “Rangers”. Forse il termine più discusso della nuova traduzione. Al di là delle battute scherzose o pungenti, se n’è parlato molto sul Web. Le analisi di questa scelta traduttiva hanno cercato di andare a fondo della questione, come dimostra un post sulla pagina Facebook “Le radici profonde”. In sostanza, chi difende la decisione di Fatica sostiene che “Forestali” copra quasi tutte le accezioni di “Rangers”, mentre chi avversa la decisione di Fatica sostiene che “Forestale” sia limitato e inadeguato.

Senza entrare direttamente nel merito della discussione, vorrei fare una riflessione partendo dalle dichiarazioni dello stesso Fatica:

[…] la vecchia traduzione aveva raminghi. Ora, a me raminghi sembra un tipo di ordine di frati, non mi convince. Se la prima traduzione avesse avuto scritto forestali e io avessi tradotto con raminghi mi avrebbero mandato a ramengo a me.

Comunque, io ho scelto forestali, perché? Perché questi sono dei signori che vanno su e giù lungo i confini della Contea per tutelarli da una potenziale minaccia, e loro nascostamente vagano proteggendo.

Riguardo a forestale, mi avevano detto “ma sembra una guardia forestale”. Eh, e ranger che sembra? Aveste detto ranger a un ragazzo inglese dell’epoca è a questo che penserebbe. Ranger significa questo in inglese.

Niente di difficile, insomma. Fatica ha scelto “Forestali” perché secondo lui è coerente col significato del termine originale e con il ruolo dei personaggi nella storia. Non viene fatto alcun cenno ad altri aspetti della questione, come ad esempio il fatto che “forestale” derivi da “foresta”. Ma cerchiamo di capire cosa intendesse comunicarci Tolkien con “Rangers”. Christina Scull e Wayne Hammond, nel volume “The Lord of the Rings: A Reader’s Companion”, individuano in “Ranger” il senso di “wanderer”… quindi “vagabondo, girovago”. Stiamo parlando della prima accezione del termine secondo l’“Oxford English Dictionary”, che “forestale” non copre. Il massimo che si può fare è un’associazione con il termine antiquato “foresto”, che vuol dire “selvatico, solitario” (ma è anche un regionalismo col significato di “forestiero”). “Foresto” viene dal latino “foris”, cioè “fuori”, dal quale probabilmente deriva anche “foresta” – che dà origine a “forestale”. Ma “forestale”, di per sé, non c’entra nulla con la gente che vaga, al contrario di “ramingo”, che c’entra eccome.

Qualcuno, a questo punto, potrebbe dirmi: se la parola “ranger” ha tanti significati, come reagisce chi legge la versione originale ed è madrelingua inglese? Ebbene, nel capitolo in cui poi verrà introdotto il personaggio di Aragorn, Tolkien scrive:

[…] in the wild lands beyond Bree there were mysterious wanderers. The Bree-folk called them Rangers, and knew nothing of their origin.

[“The Lord of the Rings”, Book I, Chapter IX, “At the Sign of The Prancing Pony”]

Come possiamo vedere, si parla di “misteriosi vagabondi” (ovviamente il grassetto è mio). Essendo l’accezione di “wanderer” la prima presente sull’“Oxford English Dictionary”, ed essendoci proprio il termine “wanderers” nella frase che precede quella in cui compare “Rangers”, permettetemi di dubitare che un ragazzo inglese dell’epoca avrebbe pensato esclusivamente a una guardia forestale. Forse poche persone sapevano che “ranger” significa anche “wanderer”, ma dubito che non lo sapesse proprio nessuno.

Ne “Il Signore degli Anelli” esistono poi i Rangers dell’Ithilien, uomini scelti da Denethor, che hanno il compito di attraversare in segreto l’Anduin e tendere degli agguati agli Orchi. Parliamo di un corpo militare, che gira per un territorio allo scopo di pattugliarlo – ed è chiaro che l’accezione scelta non è la prima presente sull’“Oxford English Dictionary”, bensì la terza. Anche questa volta, Tolkien ci indirizza sul significato da attribuire alla parola “rangers”; Frodo e Sam hanno appena incontrato gli uomini di Faramir, e due di essi vengono presentati così:

They named themselves Mablung and Damrod, soldiers of Gondor, and they were Rangers of Ithilien; for they were descended from folk who lived in Ithilien at one time, before it was overrun.

[“The Lord of the Rings”, Book IV, Chapter IV, “Of Herbs and Stewed Rabbit”]

La parola “soldiers” (da me evidenziata) richiama inevitabilmente all’ambito militare, quindi non dovrebbe essere così difficile capire dove voglia andare a parare l’Autore con quel “Rangers”.

Tornando ad Aragorn e ai Dúnedain, invece, nonostante la gente di Bree li chiami “rangers” nel senso di “vagabondi”, essi in realtà agiscono in segreto per proteggere il Nord dalla minaccia di eventuali nemici, come ha spiegato Fatica e come lasciano intendere anche Scull e Hammond, i quali definiscono i Rangers del Nord “protectors of Eriador”. Da questo punto di vista, può avere senso la connessione con le guardie forestali; siamo alla seconda accezione del termine “ranger” sull’“Oxford English Dictionary”, che è quella più comune nei moderni dizionari d’inglese… e sappiamo che alla guardia forestale è affidato un compito di tutela. Delle zone boschive, d’accordo, ma sempre di tutela si tratta.

Alla luce di ciò, possiamo dire che Tolkien ha scelto “rangers” perché sapeva di poter fare affidamento sui vari significati della parola. La terza accezione vale per i Rangers dell’Ithilien, la prima per i Rangers del Nord. La seconda accezione non vale per né gli uni né per gli altri (né gli uomini di Faramir né i Dúnedain sono guardie forestali o guardaboschi), ma contiene una suggestione, quella legata al concetto di tutela e protezione, che è applicabile a entrambi. Non dimentichiamo, inoltre, che ai Dúnedain si può comunque attribuire la funzione di pattugliare (sebbene essi non costituiscano un vero e proprio corpo militare), affiancando alla prima accezione di “rangers” una sfumatura di significato proveniente dalla terza.

Il punto è che Tolkien si è potuto permettere di fare questo, perché la lingua inglese lo consente; l’italiano no. Bisogna decidere quali significati sacrificare – a meno che non si scelgano due termini diversi per riferirsi rispettivamente ai Rangers del Nord e ai Rangers dell’Ithilien. “Forestale”, oltre a non coprire affatto il significato di “wanderer”, rimanda troppo facilmente al Corpo Forestale dello Stato (che oggi fa parte dell’Arma dei Carabinieri). Questo rende il termine straniante e fuori contesto agli occhi di un/a italiano/a che legge. Oltre a ciò, bisogna tenere in conto che sono gli abitanti di Bree a chiamare “Rangers” quelli come Aragorn, e gli abitanti di Bree non conoscono la verità su questi misteriosi individui. Avrebbe davvero senso se li chiamassero “Forestali”? Solo perché “forestale” deriva da “foresta”, che probabilmente condivide la stessa radice etimologica dell’obsoleto “foresto”, che significa “selvaggio”/“selvatico”? Un tantino stiracchiata come associazione. È vero che neppure “raminghi” copre tutti i significati di “rangers”, ma rispetto a “forestali” ha due vantaggi: non stona con l’atmosfera generale del libro e corrisponde all’accezione fondamentale attribuita ai Rangers del Nord, quella di “wanderers”.

Ha senso che la gente di Brea chiami “raminghi” i Dúnedain, perché appunto vede che vagabondano – senza sospettare cosa facciano in realtà. Non dico che sia una traduzione perfetta, si tratta semplicemente di un compromesso. È un po’ come tradurre “gaffer” con “veglio”: si rispetta il significato, ma non il registro. “Ranger” è un termine comune, mentre “ramingo” ha una sfumatura poetica, viene usato da Manzoni e Foscolo; “veglio” è forse più poetico ancora, essendo utilizzato da Petrarca e Dante, al contrario di “gaffer”, che pur essendo in disuso appartiene al linguaggio colloquiale. Forse “Veglio” stona di più rispetto a “Raminghi”, per il semplice fatto che il primo è il soprannome di uno Hobbit campagnolo e viene usato soltanto nella Contea, mentre il secondo – come scopriamo nel corso della lettura – si riferisce a ciò che resta nel Nord degli Uomini di Númenor. Ad ogni modo, lo ribadisco, si tratta di compromessi.

“Ramingo” si rivela inadeguato quando ci spostiamo in Ithilien… ma bisogna considerare che “Rangers” compare una sola volta in riferimento ai soldati di Gondor: per la maggior parte della narrazione, è associato ai Dúnedain. Inoltre, non mi sembra che “forestale” sia un gran miglioramento. Ha quell’elemento militaresco che manca completamente a “ramingo”, ma suona troppo moderno per la Terra di Mezzo. Una traduzione deve sempre tenere conto delle peculiarità della lingua di destinazione; come dicevo, in italiano “forestale” fa pensare al Corpo Forestale dello Stato. E se questa associazione può essere accettabile per gli uomini di Faramir, non vale lo stesso per i Dúnedain. In originale, Tolkien aiuta chi legge a orientarsi, inserendo “wanderers” quando vengono introdotti i Rangers del Nord e “soldiers” quando vengono introdotti i Rangers dell’Ithilien; nella vecchia traduzione c’è scritto che “nelle zone selvagge oltre Brea vi erano misteriosi vagabondi […] i Raminghi”**, affermazione che non ha nulla di straniante. Nella traduzione di Fatica, invece, ci troviamo a leggere che “nelle zone selvagge al di là di Bree giravano misteriosi vagabondi […] i Forestali” °°. Cosa c’entra il vagabondare con le guardie forestali? Niente. Ed ecco che il pubblico medio si confonde, si stranisce, o addirittura viene scaraventato fuori dalla storia.

Evidentemente Fatica ha sottovalutato il problema, oppure si è accontentato del fatto che la traduzione più immediata di “ranger” è proprio “guardia forestale” (è la prima traduzione che oggi si trova consultando i dizionari d’inglese). Insomma, il traduttore ha compiuto una scelta legittima, che va rispettata come tutte le altre, ma alla prova dei fatti risulta poco efficace.

“Boscuro” come traduzione di “Mirkwood”. Alliata aveva tradotto “Mirkwood” con “Bosco Atro”. Su Internet c’è stato chi ha criticato la cosa, adducendo come motivazione il fatto che “Bosco Atro” è composto da due parole e “Mirkwood” da una, oppure considerando la scelta di Alliata frutto di una sua passione esagerata per Dante. Vediamo cosa dice Tolkien nella “Nomenclature of The Lord of the Rings”:

Mirkwood. A name borrowed from ancient Germanic geography and language, chiefly preseved in Old Norse myrkviðr, though the oldest recorded form is Old German mirkividu. Not preserved in English, though Mirkwood is now used to represent Old Norse myrkviðr. Translate by sense, if possible using elements of poetic or antique tone.

Quindi Tolkien dice di usare un tono poetico o antico, se possibile. È quello che ha fatto Alliata scegliendo “atro”. Potevano esserci soluzioni diverse; Caterina Ciuferri, traduttrice de “Lo Hobbit” per Bompiani, ha optato per il meno aulico “tetro”. In “Boscuro” può essere contenuto “scuro” oppure “oscuro”, ma la sostanza non cambia: il termine non risulta poetico.

Bene, sono arrivata alla parola che mi ha veramente inorridita e che boccio senza alcuna possibilità di appello: “Colbree” come traduzione di “Bre-hill”. Sì, per me è inaccettabile. Quando l’ho letta mi è parso di ritrovarmi, invece che nella Terra di Mezzo, a navigare in Internet sui siti dove la gente dice “shippare”, “triggerato” e roba del genere. Chi mi segue sa quanto io poco sopporti questi neologismi che mescolano l’italiano con l’inglese, spesso risultando – almeno alle mie orecchie – alquanto cacofonici. Dico, ma era così difficile tradurre con “Colle Bree” o “Colle di Bree”? In inglese, come in altre lingue germaniche, creare parole composte viene molto più naturale che in italiano. L’abbiamo visto con “Fire-mountain”, ma esempi ancor più rappresentativi possono essere “Mirkwood”, “Rivendell” e “Brandybuck”: ciascuno di questi tre nomi composti riesce a unire due termini, senza dover sacrificare nessuna lettera e senza suonare innaturale… diversamente da un “Brandaino”, nel quale il riferimento alla parola “brandy” diventa meno evidente e possono esserci difficoltà con la pronuncia, perché non si capisce se l’accento debba cadere sulla i oppure sulla seconda a.

Tra l’altro, un conto è unire due parole italiane, come nel caso di “Valforra”; un conto è unire una parola italiana con una parola inglese – e in maniera così evidente, poi! “Bree” non è un termine italiano, si vede lontano un miglio; “Colbree”, preso singolarmente, che idea suggerisce a chi parla italiano ma mastica un minimo di inglese, come tante persone in Italia al giorno d’oggi? “Cole” + “bree”? “Cold” + “bree”? È pur vero che il libro aiuta a capire in quale contesto ci troviamo, ma perché forzare sull’italiano un meccanismo molto più congeniale all’inglese? Alliata qui era stata più rispettosa della natura della lingua italiana, spezzando il toponimo in due, come del resto aveva fatto con “Bosco Atro”.

Il termine “Colbree” non sembra essere stato preso in considerazione durante l’incontro a Parma, ma credo torni comunque utile una citazione dell’articolo pubblicato su “Cercatori di Atlantide”:

[…] per Fatica, l’importante […] consiste nel rimanere coerenti. Quindi, se questi nomi sono stati univerbati (val+forra= Valforra, val+fano= Valfano), allora una simile scelta va fatta anche per tutti gli altri nomi composti. Per questo motivo, quindi, Mirkwood non sarà Bosco Atro o Bosco Scuro, ma Boscuro.

Perciò, anche se la lingua di destinazione non è una lingua tendenzialmente agglutinante com’è invece quella di partenza, bisogna univerbare tutti i nomi composti, altrimenti si è incoerenti. Non fa una grinza. A questo punto, visto che “Mirkwood” è stato tradotto con “Boscuro” e “Bree-hill” con “Colbree”, perché non tradurre “Middle-earth” con “Mezzoterra” o “Terramedia”?

- Alcune note a margine

Sarcasmo a parte, credo sia chiaro che la traduzione di Fatica ha dei problemi. Mi rendo conto che non fosse sempre facile seguire la guida alla traduzione, perché Tolkien l’ha stilata pensando alle lingue germaniche, che ovviamente condividono una stretta parentela con l’inglese. L’italiano ha radici diverse, quindi è comprensibile volersi talvolta distaccare dalle indicazioni del Professore. Il punto è che Fatica sembra non aver seguito un vero criterio, mescolando nomi originali e nomi tradotti in maniera apparentemente inspiegabile. Perché, ad esempio, è stato tradotto “Samwise” ma non “Hamfast”? Il risultato è che la famiglia ha un cognome inglese (“Gamgee”), i suoi membri hanno nomi composti da parole inglesi (oltre ad “Hamfast”, troviamo “Holman” e “Halfast”), eppure stranamente il nome completo di Sam è “Samplicio”. A questo punto, era meglio lasciare inalterato anche “Samwise”.